本网讯(记者 李巧婷)“约涯唱歌侄就来,放开喉咙打呵嗨,等涯小生先带板,阿妹旦角好登台……”一声声清脆动听的梅州客家山歌环绕在耳边,这用客家方言演唱的山歌,即是客家人的口头文学,亦是国家级非物质文化遗产,让我们共同走进客都梅州,感受非遗魅力。

为发扬党员的先锋模范作用,提高我院党员对非物质文化遗产的认知度,进而增强在校师生保护我国非物质文化遗产的意识和加强民族文化自觉与文化认同,管理学院党总支以学生党员为主力,组建了“非遗护卫队”调研团队,于7月24日至28日在教工党员邓冬丽、江洋及梁有增的带领下,前往梅州市梅县开展以“非物质文化遗产保护现状”为主题的大学生党员暑期社会实践活动。

团队成员合照(李巧婷 摄)

7月24日,“非遗护卫队”一行首先来到梅州市文化馆,在工作人员的带领下,参观了非物质文化遗产展示厅。本次展览是文化馆“非物质文化遗产保护”系列宣传活动的重要内容之一,展厅摆放着五华提线木偶、大埔仔狮、五华石雕、客家娘酒酿造器具、平远船灯、埔寨火龙、埔寨纸花等非物质文化遗产。

客家娘酒酿造器具(李巧婷 摄)

展馆内的工作人员热情地、细心地向调研团队进行展示和详解。参观中,埔寨纸花的栩栩如生吸引了成员们的一致注目,“你所能见到的,都是纸制作的,包括花盆和泥土。”工作人员如此介绍到。该工作人员也表示,目前梅州市的非物质文化遗产研究与保护工作,已成功构建了以“保护中心”为主线,以非物质文化遗产的活态传承与保护为关注焦点的非物质文化遗产保护“梅州模式”,现有的非物质文化遗产已得到有效保护。但作为开展非物质文化遗产保护工作的具体责任单位,中心现有人员数量根本无法满足工作需求,人才资源紧缺等问题是制约当地非物质文化遗产保护工作健康发展的一大难题。

客家非遗书籍(李巧婷 摄)

梅州客家山歌是客家文化的重要组成部分,是民间音乐、民间文学的瑰宝,是国家级非物质文化遗产。据悉,梅州市文化馆内设有客家山歌合唱团,为将客家山歌更好地传承下去,馆内还设有幼儿客家山歌教学班。7月25日,团队采访了银声客家山歌合唱团团长,团长表示,合唱团将自身多年的经验编撰成客家山歌书籍教材和唱片,成为山歌文化发扬的珍贵资料,除此之外,很多音乐教师已成为传播者和继承者,越来越多的音乐教育融入了客家山歌的元素,合唱团到各地演出比赛,吸引了越来越多的人投身到山歌传承的行列中。

团长讲解中(李巧婷 摄)

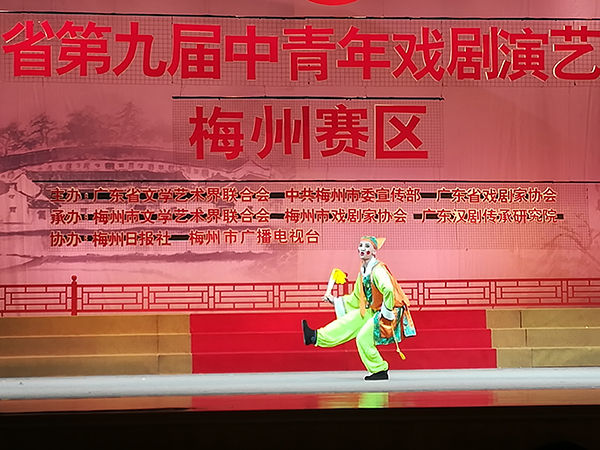

为进一步了解客家戏剧文化,7月26日团队一行来到梅州亮胜客家艺术中心,在中心剧场欣赏了客家山歌剧和采茶戏。山歌剧,余音袅娜,犹存歌仙之遗风;采茶戏,生动活泼,委婉动听,扮丑角的手持纸扇在中间穿插打趣,诙谐风趣。通过戏剧,观众可观赏到不同时期的社会生活状态。戏曲的艺术魅力,社会历史的画卷一一展现在成员们眼前,让他们身临其境,感慨不已。

山歌剧表演(李巧婷 摄)

山歌剧表演(李巧婷 摄)

7月27日,团队来到梅县丙村,寻找一种非遗美食——丙村开锅肉丸。开锅肉丸将肉切成厚薄均匀、大小适中的碎粒,加入调料捏成大小合适的圆丸子,客家话“丸”与“圆”谐音,寓意团团圆圆,体现了客家人对“团圆”的珍视。无论是开锅肉丸,还是其它的梅州非遗美食,如火炙娘酒、客家盐焗鸡等,它所代表的不仅仅是美食,更是后人对先辈孜孜于庖艺的敬仰与膜拜,是文化的积淀与延续。

客家美食(李巧婷 摄)

为更全面、更深入地了解梅州市民对当地非物质文化遗产现状的了解,调研团队前往梅州大街小巷进行走访调研,除纸质问卷外,还有线上问卷调查。通过这些天的走访调研发现,大部分的梅州市民对于当地的非物质文化遗产均有所了解,但也认为某些传统的非物质文化遗产正渐渐消失在人们生活中,被人们所遗忘。

调研访谈(李巧婷 摄)

街头调研(李巧婷 摄)

梅州作为世界客都,拥有丰富的非遗资源,非物质文化遗产的保护工作承接着现在与未来,责任重大。“非遗护卫队”暑期社会实践团队将竭力整合调研内容,形成报告,帮助更多人客观地了解梅州市当前非遗文化的发展现状,为传承和弘扬中华民族非物质文化遗产贡献自己的一份力量。

稿件来源:管理学院党务办公室 编辑:郭芸